K內布拉斯加州林肯市的公司秘書金伯利·喬切說,她一直超重。早在五歲時,她的醫生就開始試圖找出原因。從那時起,她的生活就與營養師和私人教練聯絡在一起,最終她尋求治療師來治療她的強迫性飲食和與體重相關的焦慮。然而,答案從未到來,解決方案也從未持久。

43歲時,喬切被處方了一種名為Wegovy的減肥藥——這是一類模仿負責胰島素生產的激素的新型藥物之一。她在2024年3月注射了第一劑,用針頭注射到自己體內。在幾個月內,她減掉了近20磅,感覺很棒。但與她對食物的反應發生的驚人變化相比,體重減輕似乎只是額外的好處。

她幾乎立刻注意到了這種轉變:有一天,她的兒子在吃爆米花,這是一種她永遠無法抗拒的零食,但她直接走過了碗。“突然之間,就像我大腦中一直存在的一部分安靜下來了,”她說。她的飲食習慣改善了,焦慮也減輕了。“對著我的腿打一針,就能在48小時內實現幾十年干預都無法完成的事情,這感覺幾乎是超現實的,”她說。“如果我幾乎沒有減輕體重,僅僅是為了讓我的大腦以現在的方式運作,我也會永遠服用這種藥物。”

幾乎沒有減輕體重,僅僅是為了讓我的大腦以現在的方式運作,我也會永遠服用這種藥物。”

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

喬切並非唯一一個熱情洋溢地描述Wegovy如何消除她對食物的侵入性想法的人,這種體驗越來越多地被稱為“食物噪音的平息”。研究人員——其中一些人引領了這些重磅藥物的開發——想要了解其中的原因。

他們當中有洛克菲勒大學的生物化學家斯韋特蘭娜·莫伊索夫,她花了大約50年的時間研究可能成為調節血糖水平關鍵的腸道激素。在尋找2型糖尿病的潛在治療方法時,莫伊索夫最終專注於一種激素:胰高血糖素樣肽-1,或GLP-1。她在1980年代對該蛋白質的序列測定成為Wegovy等藥物的初始模板。這些藥物被稱為GLP-1受體激動劑,使用天然物質的合成版本來啟用激素的受體。第一批藥物於2005年問世。2017年,美國食品和藥物管理局批准了索馬魯肽——現在廣為人知的奧земpic。

GLP-1似乎具有作為飽腹感訊號的次要功能——向大腦發出停止進食的訊號。

自從奧земpic上市以來,GLP-1藥物迅速崛起,成為一個價值數十億美元的產業,取得了一系列超現實的成功,首先是作為糖尿病的有效治療方法,然後是作為減肥的熱門藥物。Wegovy是專門用於減肥的索馬魯肽版本,於2021年上市。這兩種藥物均由諾和諾德公司建立;其他製藥公司也開發了類似的藥物。美國2024年的一項調查發現,八分之一的成年人報告曾服用過GLP-1藥物。

莫伊索夫和其他研究人員知道,這些藥物能使人減輕體重,是因為它們能降低食慾,從而減少食物攝入量。它們使人更快地感到飽腹。但科學家們對所謂的食物噪音沒有技術定義,他們才剛剛開始瞭解合成GLP-1不僅在消化系統中起作用,而且在大腦中也起作用。這項工作正在闡明飢餓和飽腹感、快樂和獎勵的神經生物學解釋——以及為什麼這些對生存至關重要的感覺可能會失調,導致強迫行為和成癮模式。“這就是我們現在需要理解的,”莫伊索夫說。“下一個前沿領域是瞭解奧земpic對大腦影響背後的生物學原理。”

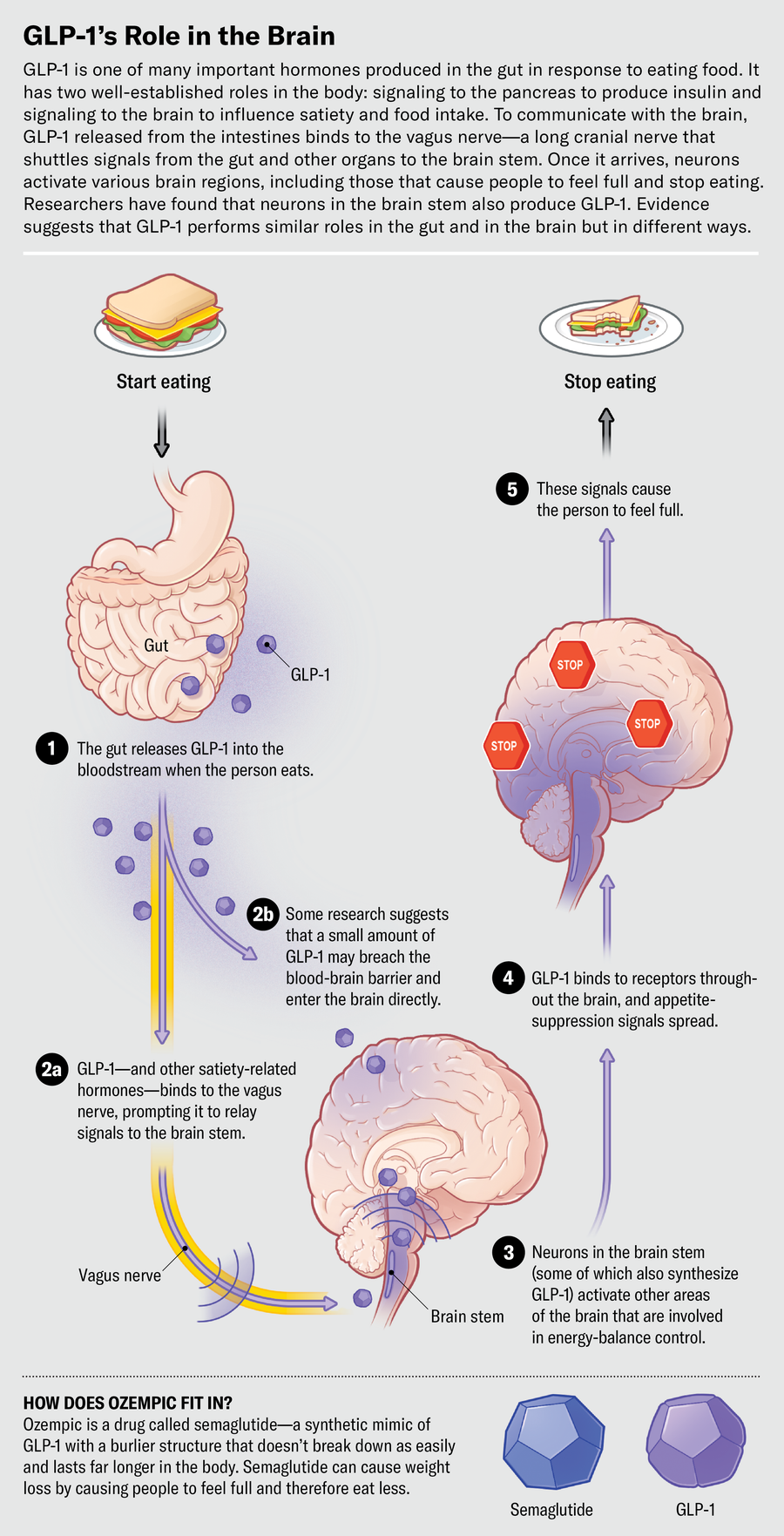

GLP-1是許多重要的腸道激素之一,有助於控制飲食行為、營養吸收、消化以及身體能量攝入和利用的整體平衡。在過去的幾十年裡,幾種來自參與食物攝入的各個身體系統的激素已被作為肥胖症和糖尿病的潛在治療目標,但“GLP-1似乎已成為最受關注的一種,至少在藥物療法方面是這樣,”南加州大學的行為神經科學家和教授斯科特·卡諾斯基說。

部分原因是它屬於一類名為腸促胰素的激素,這種激素會促使胰島素在食物攝入後產生。在1987年的一項研究中,莫伊索夫和她的合作者將GLP-1注射到大鼠胰腺模型中,以觀察它是否刺激胰島素分泌。“這是一個非常明確的結果,”莫伊索夫說。“隨著GLP-1水平升高,胰島素水平也隨之升高。”

Now Medical Studios

GLP-1在腸道中的基本途徑如下:當一個人進食時,包括GLP-1在內的一系列激素會被釋放出來,以幫助食物吸收和消化。當食物在消化道中分解成葡萄糖和其他分子時,GLP-1會從腸道中釋放出來。激素水平緩慢上升,然後飆升以發出飽腹訊號。

一些迴圈血液中的GLP-1直接與胰腺中的受體結合,以促使胰島素釋放。這種激素還可以附著在迷走神經上的受體上——迷走神經是一條長的顱神經,它在大腦和全身器官之間傳遞資訊。當一個人進食時,透過迷走神經傳遞的激素資訊會告訴他們的胰腺產生胰島素,胰島素將葡萄糖轉化為能量,並將血糖水平降下來。血糖的升高和下降會影響飢餓感和飽腹感。

GLP-1以其天然形式存在的時間很短。在一兩分鐘內,該分子就會被血液中的酶分解,並被腎臟清除。因此,在1990年代,製藥公司開始製造合成版本的GLP-1,希望找到一種持久、更持久的結構。科學家們在一種與人類GLP-1相似但穩定性更高的吉拉毒蜥唾液中的化合物中取得了成功。他們附著了一條長鏈脂質,可以與白蛋白結合——

白蛋白是血液中的一種蛋白質,可以作為藥物的載體——並使該化合物保持活性數小時甚至數天。

大約在2021年,GLP-1受體激動劑的故事發生了戲劇性的轉變。隨著名人和社交媒體影響者開始分享他們使用奧земpic進行標籤外用途以實現驚人減肥的經歷,對這些藥物的需求飆升。隨著越來越多的人服用這些藥物,關於“食物噪音”的故事開始傳播,研究人員開始更加密切地關注大腦中正在發生的事情。

賓夕法尼亞大學的營養神經科學家馬修·海耶斯自2006年以來一直在研究GLP-1和其他腸道激素,他解釋說,這些藥物之所以有效,部分原因是它們減緩了消化並調節了葡萄糖水平。一些代謝效應正在導致體重減輕,但這“僅在很小程度上起作用,”他說。“GLP-1藥物導致體重減輕的方式毫無疑問是由於抑制了食物攝入——即飽腹感,”海耶斯補充道。飽腹感增強意味著人們會吃更少、更不頻繁的餐食。

科學家們早就知道GLP-1似乎具有作為飽腹感訊號的次要功能——向大腦發出停止進食的訊號。1996年,研究人員將GLP-1直接注射到飢餓大鼠的大腦中,齧齒動物的食物攝入量減少了多達95%。這項研究是該激素在大腦中產生影響的首批證據之一。“我們對飢餓或飽腹感的所有這些感覺從根本上來說都是由大腦驅動的,”杜克大學的進化人類學家和《燃燒》(一本關於新陳代謝科學的書)的作者赫爾曼·龐策解釋說。“這就是作用機制所在,這是有道理的。”他說,大腦一直參與其中,但這些新藥正在幫助研究人員將大腦鎖定為“調節能量輸入和能量輸出的中心”。

A食慾——進食的驅動力——在生物學上受到三種核心感覺的驅動:飢餓、飽腹感和獎勵。“這三者相互對話,而大腦的某些部分在其中發揮作用,”劍橋大學教授吉爾斯·姚解釋說,他專門研究體重遺傳學和食物攝入的神經科學。下丘腦——大腦底部附近的一個杏仁狀結構——與飢餓或飢餓感有關;後腦,包括腦幹區域,在飽腹感中起作用;而一個從中腦延伸到前額葉皮層的分散式網路協調獎勵要素。它產生“你吃巧克力時感受到的美妙感覺,而吃西蘭花時則不會有這種感覺,”姚解釋說。

這些大腦區域都感知到透過腸-腦軸網路傳遞的訊號——科學家們發現它們佈滿了GLP-1受體。“表達受體的細胞無處不在,無處不在,遍佈整個大腦,”海耶斯說。“這幾乎是一個它們不在哪裡的問題?” 事實上,現在已知這些受體遍佈全身。他認為,如此多的細胞和神經元製造GLP-1受體的原因一定是“因為它們想要對它做出反應。”

視覺、味覺、嗅覺、記憶和其他線索共同作用,以加強覓食行為。GLP-1似乎可以控制這一過程。

當從腸道釋放的GLP-1附著在迷走神經上時,神經會將訊號向上傳送到腦幹的孤束核(NTS),孤束核是大腦深處的感覺神經元束。NTS是“接收來自腸道的所有傳入飽腹感訊號的第一個地方,”海耶斯說。“它就像一個能量平衡控制的處理中心。”

由於其壽命短暫,腸道中產生的天然GLP-1不太可能在大腦中達到足以影響飽腹感的高濃度。但NTS不僅傳遞來自腸道的傳入飽腹感訊號——它本身也產生GLP-1。儘管該機制的細節尚未完全理解,但研究人員發現大腦中GLP-1的主要來源是NTS中的前胰高血糖素原(PPG)神經元。當啟用時,它們就像餐末的緊急制動器,用GLP-1淹沒大腦,發出停止進食的訊號。這有效地關閉了大腦中參與進食反應、穩態控制、能量平衡和食物決策的區域——以及對食物的喜歡和渴望以及與飲食相關的衝動行為。對於肥胖症患者來說,這些神經元和激素活動可能是一個線索——新藥正在揭示這一線索。

與天然存在的激素相比,這些藥物具有更強的結構,可以更好地抵抗降解,並使其在數小時內保持生物活性——最新的配方可以持續長達一週。莫伊索夫說,這使它們有可能作用於大腦並更長時間地刺激這些受體。

越來越多的動物模型證據表明,這些藥物可以透過滲透“滲漏”區域(如NTS)穿過血腦屏障——包圍該器官大部分割槽域的保護膜。它們進入的一種方式是透過搭乘坦尼細胞,坦尼細胞有助於在外周和中樞神經系統之間傳遞能量平衡,並使營養物質、激素和藥物能夠穿過血腦屏障。

卡諾斯基說:“這些基於GLP-1的藥物有趣之處在於,它們的持續時間比[天然]GLP-1長得多。” “這開闢了一條全新的交流途徑。” 海耶斯說,研究人員現在正在研究有多少GLP-1進入,藥物究竟去向何處,以及它們引起哪些行為或功能。“它們能深入大腦到什麼程度?” 海耶斯問道。

“我的整個生活都在想著食物,”紐約市一家律師事務所的33歲行政人員梅蘭達·霍爾說。霍爾高中時是一名越野賽跑運動員,成年後她一直堅持每天鍛鍊。但她幾乎不停地吃東西,並且從小就超重。即使霍爾感到身體飽脹,她的大腦也被食物的想法佔據。“當我正在吃飯時,”她說,“我會在想下一頓飯。”

2023年8月,當霍爾開始服用Wegovy時,她的體重為271磅。九個月後,她減掉了78磅——以及她對飲食的侵入性想法。然而,過度放縱的消失衝動並沒有止步於食物。霍爾說,她曾經是一個熱情的社交飲酒者,“星期二墨西哥玉米餅日喝八杯瑪格麗特雞尾酒的那種女孩。” 現在她是一個“清醒的莎莉”。

像霍爾一樣,一些使用GLP-1受體激動劑的人報告說,不僅對食物的渴望降低了,而且對酒精、尼古丁、毒品、網上購物、咬指甲的渴望也減少了——清單還在繼續。這些影響正在推動對可能的重疊迴路進行大量研究,這些迴路將強迫行為、食慾和飽腹感聯絡起來。

神經科學家和成癮研究員帕特里夏“蘇”·格里格森解釋說,產生多巴胺(一種在動機和快樂中起關鍵作用的化學物質)的神經元投射到伏隔核,伏隔核是中腦的一個結構,對於體驗獎勵非常重要。像其他大腦結構一樣,伏隔核也具有GLP-1受體。研究表明,在動物中,多巴胺釋放會在它們吃了一頓甜的蔗糖餐後達到峰值——並在它們接觸可卡因或阿片類藥物後達到峰值。“但是,當GLP-1激動劑在體內時,這種情況幾乎被抑制了,”格里格森說。“你不會從這些獎勵中獲得峰值。”

在人體實驗中,科學家們觀察到,當人們賭博或吸食可卡因時——或者當他們的血糖水平被人為改變以刺激禁食時,也會刺激相同的神經通路。北卡羅來納大學教堂山分校內分泌學和代謝科主任珍妮絲·金·黃解釋說,“存在這些大腦區域網路,這些網路主要在成癮文獻中得到了很好的描述,它們控制著我們對食物以及成癮事物的渴望和動機。”

國家酒精濫用和酒精中毒研究所和國家藥物濫用研究所的成癮研究員洛倫佐·萊吉奧說,食物點亮獎勵通路的原因之一是它對生存至關重要。視覺、味覺、嗅覺、記憶和其他線索共同作用,以加強覓食行為,“而GLP-1正試圖以某種方式控制這一過程,”萊吉奧說。“你開始吃你的蛋糕。你喜歡它,但是什麼阻止你吃,比如,20塊蛋糕? GLP-1是增加你的飽腹感的觸發因素之一,”他解釋說。“它正在減少你對蛋糕的獎勵,你的快樂。”

格里格森和萊吉奧是越來越多研究GLP-1藥物對該獎勵通路的影響以尋找潛在成癮治療方法的研究人員之一。在一項臨床試驗中,格里格森和她的同事測試了每日注射GLP-1受體激動劑利拉魯肽在接受阿片類藥物使用障礙治療的人群中的安全性和有效性。他們看到阿片類藥物渴望大約減少了40%。(完整結果尚未公佈。)

格里格森的團隊發現,將GLP-1藥物與丁丙諾啡(一種目前用於治療阿片類藥物使用障礙的藥物)聯合使用也非常有效。丁丙諾啡本身就是一種阿片類藥物,服用它作為藥物的人可能會繼續體驗到藥物渴望。格里格森希望新增GLP-1藥物可能有助於減少所需的丁丙諾啡量。她目前正在與紐約大學的研究人員進行一項多中心後續研究,以調查該療法對戒斷的影響。2024年5月,諾和諾德宣佈,即將進行的臨床試驗將調查GLP-1藥物作為肝臟疾病的治療方法——並探索它們對酒精攝入量的影響。

內分泌學家安妮婭·賈斯特雷博夫告訴她的患者,GLP-1藥物可能會改變他們進食的慾望。但並非每個人都會經歷同樣戲劇性的效果。“我首先會說,我們不知道誰會做出反應,他們會如何做出反應,特定個體可能會減輕多少體重,以及這可能會如何影響他們的整體健康,”耶魯大學肥胖研究中心主任賈斯特雷博夫說。一些服用索馬魯肽的人體重減輕了多達20%。但在一項研究中,近18%的使用者體重減輕不到5%。有些人由於藥物的副作用(特別是嚴重的噁心和腹瀉)而無法耐受這些藥物——2021年的一項研究表明,4.5%的服用索馬魯肽的人因胃腸道問題而停止服用該藥物。科學家們現在正在尋求瞭解為什麼療效似乎差異如此之大。

天然GLP-1水平可能因人而異,這可能解釋了對體重增加或糖尿病的不同易感性。姚研究了為什麼有些人吃得過多,並說也許是因為他們“對於他們吃的每一口食物都感覺不太飽。而部分原因可能是因為他們的GLP-1水平對於給定的膳食沒有升高到那麼高。” 姚說,在這些人中,合成GLP-1藥物可能比在天然水平較高的人中效果更好。

海耶斯想知道,對這些藥物沒有反應的人是否可能在其GLP-1受體中存在突變——這是否可能是他們最初體重超重的部分原因。他推測,某些人的GLP-1受體可能存在遺傳差異,這可能會影響激素與受體的結合以及啟用後續胰島素和飽腹感通路的效果。

製藥公司正在透過一次靶向多個腸道激素受體來製造更有效的減肥藥物。禮來公司的替爾泊肽使用了合成版本的GLP-1和胃抑制多肽;臨床試驗表明,它可以使人們在88周內減掉超過25%的體重。

美國臨床試驗註冊中心顯示,目前正在進行數千項關於GLP-1受體激動劑的研究。一項大型多年研究表明,索馬魯肽可將心臟病發作和中風的風險降低20%,這有助於Wegovy在2024年3月獲得FDA批准作為心血管疾病的治療方法。體重減輕很可能在心臟健康中發揮了重要作用,但研究人員也發現了令人信服的早期證據,表明GLP-1——以及這些藥物——在與受體結合時可能會減輕炎症。這一觀察結果現在正在為這些藥物開啟臨床試驗的大門,用於治療似乎與代謝紊亂關係不太明顯的疾病,包括阿爾茨海默病、帕金森病、抑鬱症甚至癌症。

隨著新發現的出現,GLP-1藥物正在改變研究人員和臨床醫生對體重的看法。黃說,表現為糖尿病或肥胖症的健康問題主要被認為是外周疾病——胰腺、肝臟或身體組織的問題——但這只是問題的一部分。賈斯特雷博夫已經從事肥胖症治療15年了,她說這些藥物是更好地瞭解肥胖症生理學的探針。“它們使我們能夠就肥胖症作為一種複雜神經代謝疾病進行對話,”她說。

多倫多大學的內分泌學家丹尼爾·德魯克與莫伊索夫在1990年代共同研究GLP-1,他說,長期以來,無法減肥並保持體重的人一直被告知他們的意志力不夠堅強。“我們——包括醫療保健專業人員——會責怪那些因無法減肥而面臨挑戰的人,”他說。“很難想到有哪種疾病我們會責怪個人。你永遠不會說,‘你的癌症復發了;你真的不夠努力。’” 對GLP-1的研究可能透過用明確的病理學取代假設,幫助消除與肥胖症和成癮相關的汙名。

龐策說:“我們都有相同的獎勵系統,這些系統對於正常運作絕對至關重要,而且只有當我們接近這些獎勵反應頻譜的真正末端時,我們才會遇到麻煩。” 這種激素系統在進化上由來已久。“而我們現在,在2024年,正在透過這些藥物發現該系統的優勢——如果你願意的話,我們已經劫持了它,”海耶斯說。“我們正處於開始的懸崖邊。”